液状化予測図作成の考え方

◆ 目次

◆ 目次

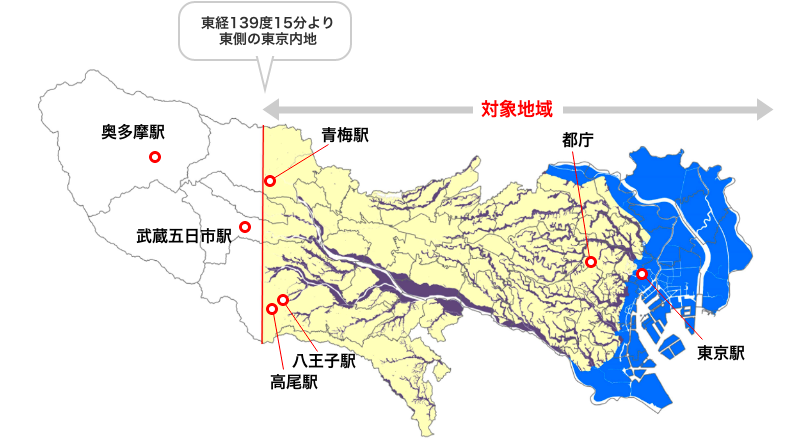

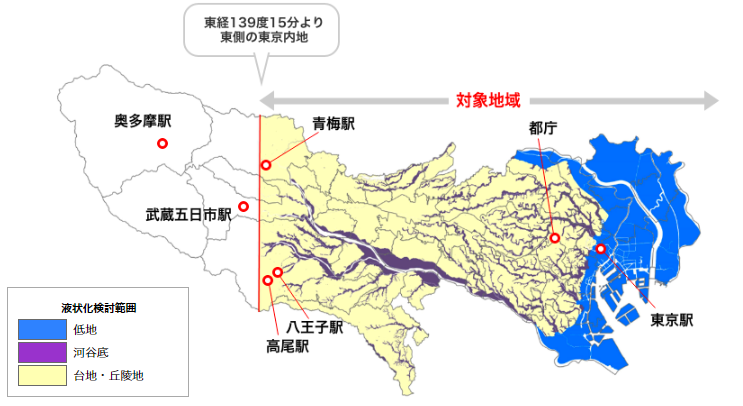

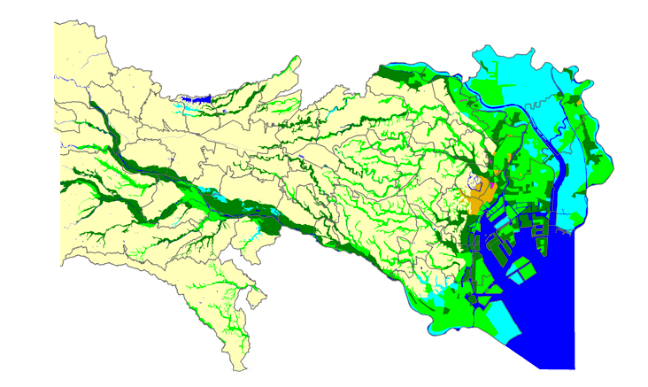

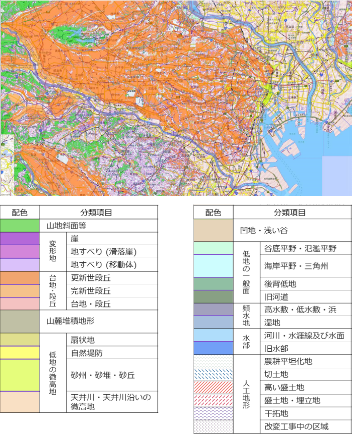

1.液状化発生の検討地域

液状化は緩い砂が堆積した場所で生じることから、下記の条件に該当する土地を含む東経139度15分以東を検討対象としました。このような土地においては、関東大震災や東日本大震災でも実際に液状化が発生しています。

①臨海部の埋立地を含む低地全域

②台地・丘陵地を侵食して流れる中小河川沿いの低地(河谷底)

東経139度15分以西は液状化しにくい山地が大部分であり、上記に該当する土地が僅かであること、また過去に液状化発生の報告がないことから対象外としました。

| 液状化検討範囲 | |

|---|---|

| 低地 | |

| 河谷底 | |

| 台地・丘陵地 | |

図-1 液状化予測の対象地域

2.ボーリングデータ

検討に用いたボーリングデータは、東京都が所有するボーリングデータのうち、液状化の検討が可能な約8万3千本としました。(令和3年度改訂版では約7万6千本)

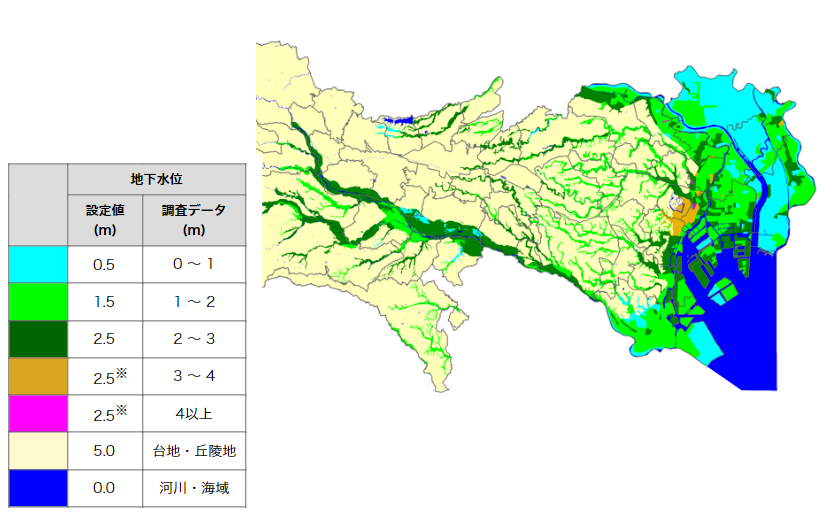

3.地下水位

液状化計算に用いる地下水位は、下記に基づき設定しています。

①地下水位分布図(図-2)

②ボーリングデータの孔内で測定した水位が図-2の水位より浅い場合は、ボーリングの水位データを採用

③台地・丘陵地は、孔内水位に関わらず5m、河川・海域は0mで固定

- 地下水位は降雨の影響を強く受けるため、液状化計算では調査データを元に平均的な水位を設定しています。また、調査データが3~4m以上の場合には、液状化リスクを危険側に考慮するため、一律2.5mで設定しています。

| 地下水位 | ||

|---|---|---|

| 設定値 (m) |

調査データ (m) |

|

| 0.5 | 0 ~ 1 | |

| 1.5 | 1 ~ 2 | |

| 2.5 | 2 ~ 3 | |

| 2.5※ | 3 ~ 4 | |

| 2.5※ | 4以上 | |

| 5.0 | 台地・丘陵地 | |

| 0.0 | 河川・海域 | |

図-2 地下水位分布図

4.液状化予測で想定した地震の揺れの強さ

本液状化予測では、建物の基礎地盤となる地層(工学的基盤)を一律の強さで揺らした際の地表面の揺れを計算で求め、それをもとに液状化判定を行っています。

(1)工学的基盤での揺れの強さ

揺れの強さは、大正12年(1923年)の関東大震災において、文京区本郷の東京帝国大学(現在の東京大学)で記録された揺れを根拠にしています。この記録をもとに工学的基盤(東京礫層)における揺れの強さを計算した結果から、200cm/s2(Gal)を最大加速度として設定しています。

(2)地表面最大加速度

地表面最大加速度は、以下のとおり算出しました。

- ① 液状化の可能性が考えられる地域の300地点のボーリングデータから、各地点の計算用地盤モデルを作成

-

② 地盤モデルの工学的基盤に地震動※を入力し、地震応答解析により地表面最大加速度を算出

-

地震応答解析により得られる値は、地盤増幅特性と入力地震動の周波数特性によって異なることから、入力地震動は過去に観測された以下の3種類の波形を基に、工学的基盤で最大加速度200cm/s2になるように調整した波形を使用

・ 1968年十勝沖地震の八戸港の記録のNS成分

・ 1995年兵庫県南部地震のポートアイランドGL-83mの記録のNS成分

・ 2011年東北地方太平洋沖地震の新宿の記録のNS成分

-

地震応答解析により得られる値は、地盤増幅特性と入力地震動の周波数特性によって異なることから、入力地震動は過去に観測された以下の3種類の波形を基に、工学的基盤で最大加速度200cm/s2になるように調整した波形を使用

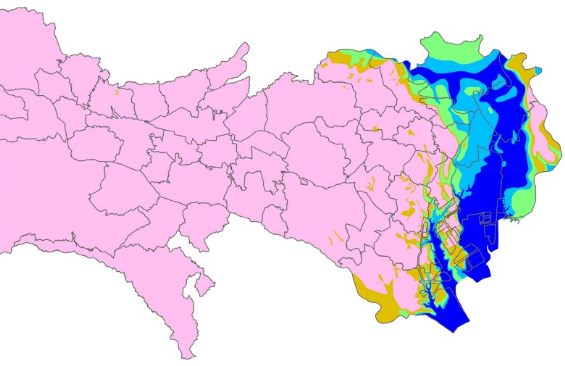

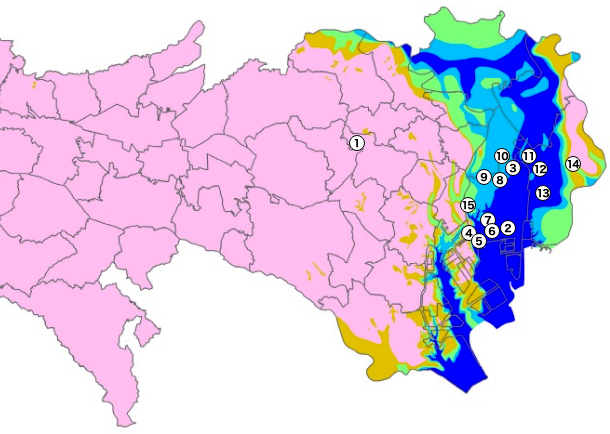

- ③ 地表面最大加速度は3種類の波形で算出した値の最大値とし、沖積層の厚さで区分した5つの地域ごとに地表面最大加速度の平均値を使用(地表面最大加速度分布図(図-3)参照)

地震の揺れによる地盤の増幅特性は地盤の固さに関係し、軟弱な沖積層が厚いほど最大加速度は小さく、最大速度は大きくなります。そのため、地表面最大加速度を沖積層の厚さで5つの地域ごとに区分しています。これは関東大震災の際に沖積層が厚いほど木造建物の被害が大きかったこと、また木造建物の被害は最大速度に比例するという過去の傾向と一致しています。

なお、この際の推定される震度(計測震度)は、震度6弱となります。

| 最大加速度 (cm/s2) |

最大速度 (cm/s) |

計測震度 | |

|---|---|---|---|

| 314 | 47.3 | 5.5(震度6弱) | |

| 280 | 51.8 | ||

| 255 | 58.4 | ||

| 243 | 60.3 | ||

| 232 | 65.6 |

図-3 地表面加速度分布図

表-1 地表面加速度設定値と

東日本大震災時の観測値比較

| 地点 | 東日本大震災時 観測値(cm/s2) |

工学的基盤加速度 200 cm/s2 より算出 |

|

|---|---|---|---|

| ① | 新宿 | 192.4 | 314 |

| ② | 砂町 | 140.8 | 232 |

| ③ | 亀戸 | 131.0 | 232 |

| ④ | 東雲 | 161.0 | 232 |

| ⑤ | 辰巳 | 218.9 | 232 |

| ⑥ | 八枝 | 250.1 | 232 |

| ⑦ | 塩浜 | 143.5 | 232 |

| ⑧ | 猿江 | 164.2 | 243 |

| ⑨ | 横網 | 183.7 | 243 |

| ⑩ | 八広 | 141.1 | 243 |

| ⑪ | 奥戸 | 133.3 | 232 |

| ⑫ | 篠崎 | 159.0 | 232 |

| ⑬ | 宇喜田 | 162.2 | 232 |

| ⑭ | 瑞江 | 212.4 | 280 |

| ⑮ | 越中島 | 195.1 | 255 |

図-4 東日本大震災時の地表面加速度観測地点

5.液状化予測図作成の流れ

液状化予測図の作成フローを図-5に示します。

(下図の枠内をクリックすると、各項目の説明にジャンプします。)

6. ボーリングデータによる液状化判定

ボーリングデータを用いて地点毎に液状化判定を行う。

液状化判定は、FL値(液状化抵抗率)およびPL値(液状化指数)により実施する。

PL値により液状化被害の可能性をランク付けをする。

7.地図情報による液状化判定

8.液状化可能性の総合判定

「ボーリングデータによる液状化判定」と「地図情報による液状化判定」の結果を総合的に判断して、メッシュごとに液状化の可能性を決定する。

9.液状化予測図の表示方法

液状化予測図の表示区分は、

「液状化の可能性が高い地域」「液状化の可能性がある地域」

「液状化の可能性が低い地域」の3段階で表示する。

図-5 液状化予測図作成の流れ

6.ボーリングデータによる液状化判定

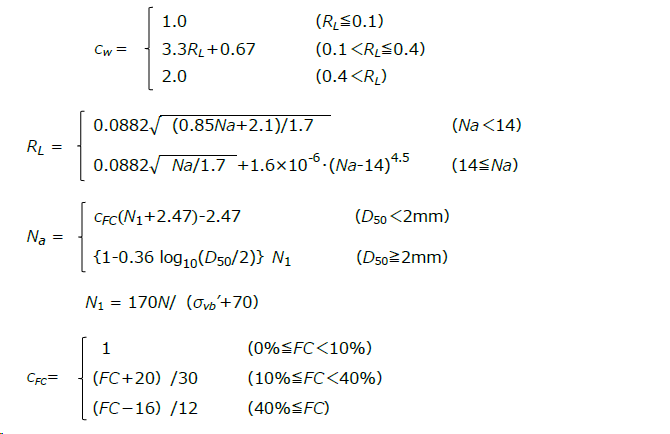

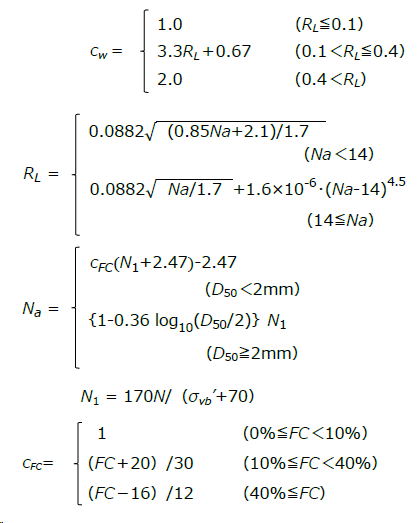

ボーリングデータによる液状化判定は、道路橋示方書に示された方法により行いました。判定方法は以下のとおりです。

- 地下水位が地表面から10m以内にあり、かつ、地表面から20m以内の深さに存在する飽和土層

- 細粒分含有率FCが35%以下の土層又はFCが35%を超えても塑性指数Ipが15以下の土層

- 50%粒径D50が10mm以下で、かつ、10%粒径D10が1mm以下である土層

- 東京の液状化予測図作成では、地震応答解析により地表面加速度を算出して設定した。「4.液状化予測で想定した地震の揺れの強さ」参照

| 道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 (社)日本道路協会 (2017年3月) | |

|---|---|

| 液状化判定の 対象とすべき土層 |

|

| 液状化の判定方法 |

液状化に対する抵抗率FLを次式により算出し,この値が1.0以下の土層については液状化するとみなすものとする。

FL=R/L |

| 動的せん断強度比 R の求め方 |

(レベル2地震動(タイプⅠ))

(レベル2地震動(タイプⅠ))

(レベル2地震動(タイプⅡ))

(レベル2地震動(タイプⅡ))

ここに、

ここに、

FL:液状化に対する抵抗率 R:動的せん断強度比 L:地震時せん断応力比 cw:地震動特性による補正係数(※東京の液状化予測図ではcw=1.0) RL:繰返し三軸強度比 N:標準貫入試験から得られる N値 N1:有効上載圧100kN/m 2相当に換算した N値 Na:粒度の影響を考慮した補正 N値 σvb’:標準貫入試験を行った時の地表面からの深さにおける有効上載圧 (kN/m 2) cFC:細粒分含有率による N値の補正係数 FC:細粒分含有率(%)(粒径75μm以下の土粒子の通過質量百分率) D50:50%粒径(mm) |

| 地震時せん断応力比 L の求め方 |

ここに、 rd:地震時せん断応力比の深さ方向の低減係数 khgL:液状化の判定に用いる地盤面の設計水平震度(四捨五入により少数点以下2桁とする) σv’:地表面からの深さxにおける有効上載圧(kN/m2) x:地表面からの深さ(m) |

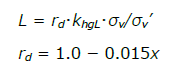

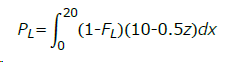

| 液状化指数 PLの求め方※ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

過去の地震によると、液状化発生の影響が地表に現れる層は地表から20mの深度までであるといわれている。そこで、地盤の液状化の程度を評価するために、20mより浅い深度のFL値に深さ方向の重み係数 (w = 10 - 0.5z) を乗じて液状化指数(PL値)を求める。

ここに、 FL:液状化に対する抵抗率(FL≧1の場合にはFL=1) z:地表面からの深さ(m)

※岩崎,龍岡,常田,安田:砂質地盤の地震時流動化の簡易判定法と適用例,第5回日本地震工学シンポジウム,pp.641-648,1978.

|

7.地図情報による液状化判定

液状化に関する5種類の地図情報から、液状化の可能性を総合的に判定しています。(表-2)

表-2 判定に用いる地図情報一覧

| 地図情報の分類 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ①液状化履歴図 | ②土地条件図 |

③旧版地形図に基づく土地利用 水域変遷図(明治・大正・昭和) |

④旧版地形図に基づく土地利用 湿地・水田分布図(昭和) |

⑤埋立材区分図 | ||

| 液状化の可能性 | 大 |

|

|

|

|

|

| 中 | - |

|

|

- |

|

|

| 小 | - |

|

- | - |

|

|

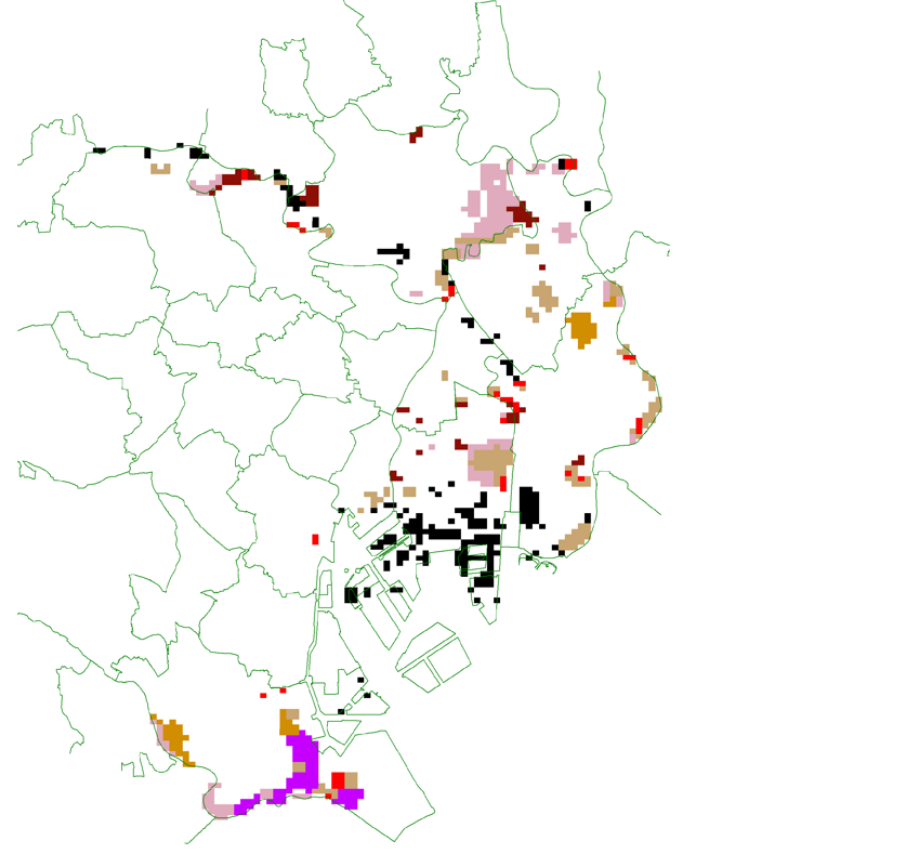

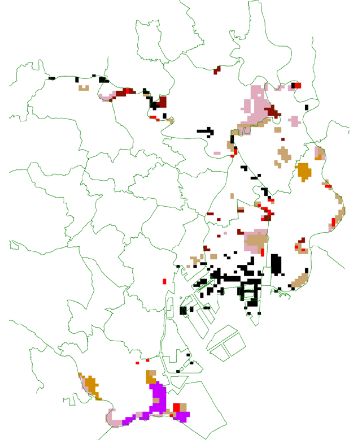

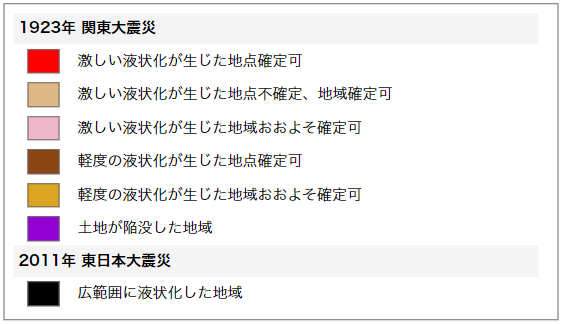

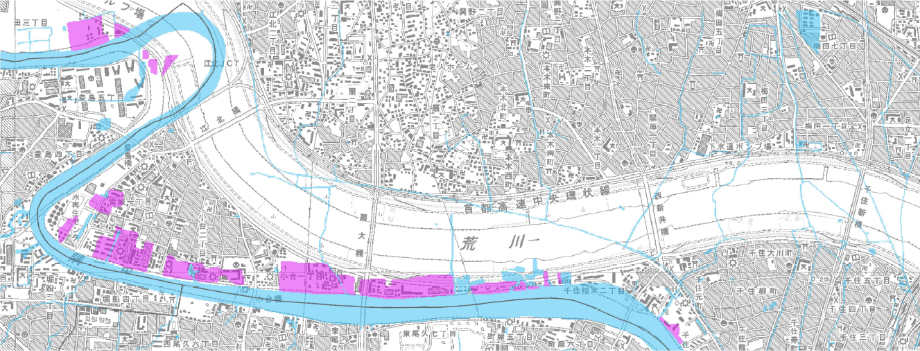

(1)液状化履歴図

以下の資料を基に、過去の地震による液状化履歴を取りまとめたものが液状化履歴図(図-6)です。一度液状化した土地が再液状化する事例が報告されていることから、地図情報の中でも重要なものです。

- ① 大正12年(1923年)関東大震災での低地の液状化

… 昭和62年(1987年)に「東京都土木技術研究所」が発表した「東京低地の液状化予測」の調査結果による - ② 大正12年(1923年)関東大震災での土地の陥没

… 大正14年(1925年)に旧・農商務省地質調査所が出版した「関東地震調査報告」の被害状況による - ③ 平成23年(2011年)東日本大震災での液状化

… 東京都が調査した被害報告に国立研究開発法人防災科学技術研究所(J-SHIS)の公開データを反映

| 1923年 関東大震災 | |

|---|---|

| 激しい液状化が生じた地点確定可 | |

| 激しい液状化が生じた地点不確定、地域確定可 | |

| 激しい液状化が生じた地域おおよそ確定可 | |

| 軽度の液状化が生じた地点確定可 | |

| 軽度の液状化が生じた地域おおよそ確定可 | |

| 土地が陥没した地域 | |

| 2011年 東日本大震災 | |

| 広範囲に液状化した地域 | |

図-6 液状化履歴図(250mメッシュ表示)

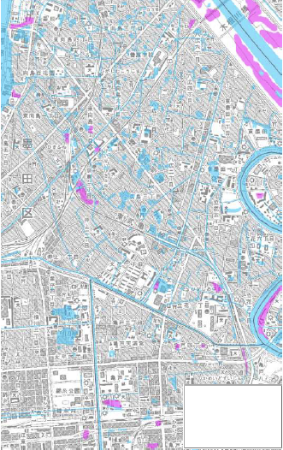

(2)土地条件図

土地条件図は、主に地形分類(山地、台地・段丘、低地、水部、人工地形など)について色分け整理した土地情報です。液状化は、比較的新しい時代に堆積した地盤で発生する可能性が高く、また土地の形態や性状と関連することから、関東大震災における液状化被害状況から作成した表-3により、地形に応じた液状化の可能性を判定しています。

表-3 地形分類による液状化の可能性区分

| 土地条件図 | ||

|---|---|---|

| 液状化の可能性 | 大 |

|

| 中 |

|

|

| 小 |

|

|

図-7 土地条件図(平成28年度版) 出典:国土地理院 地理院地図より

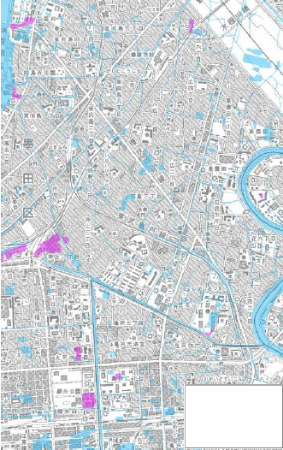

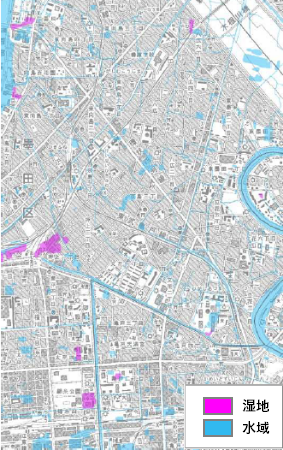

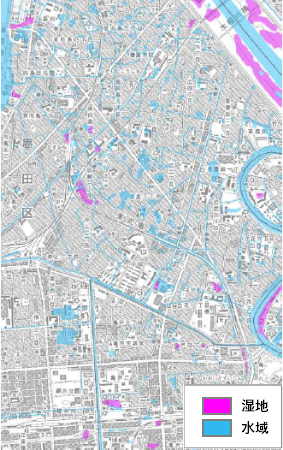

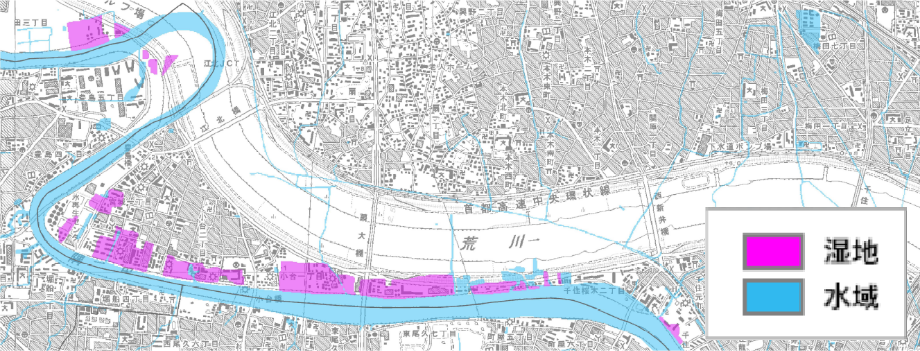

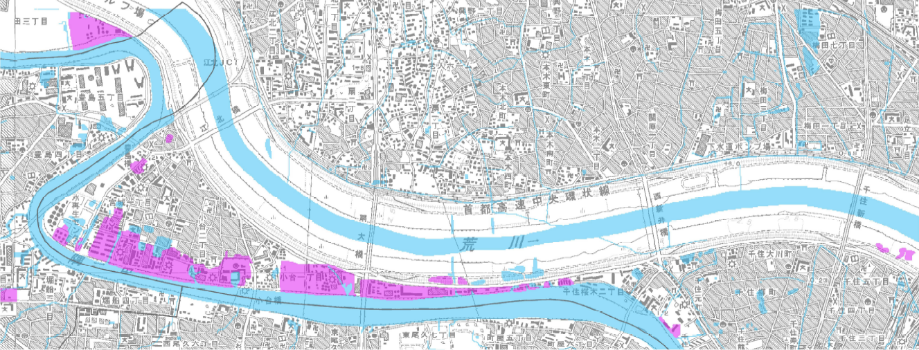

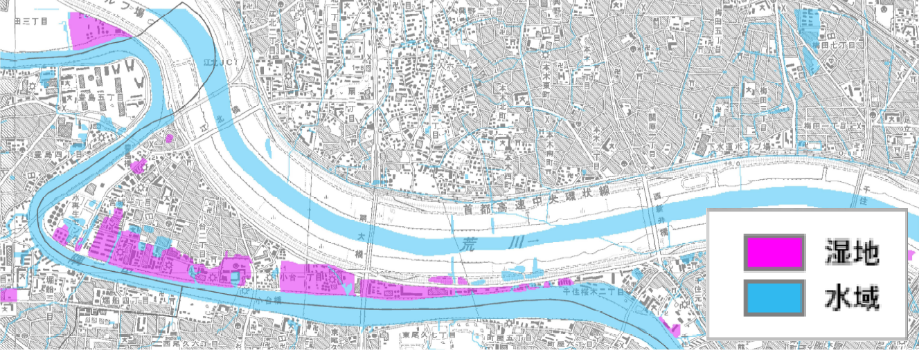

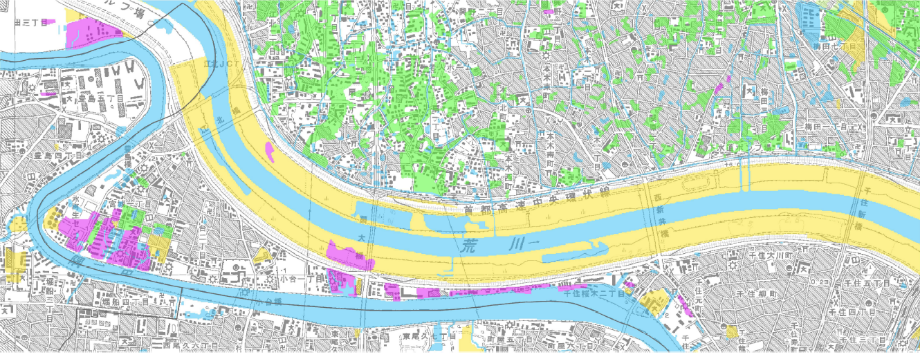

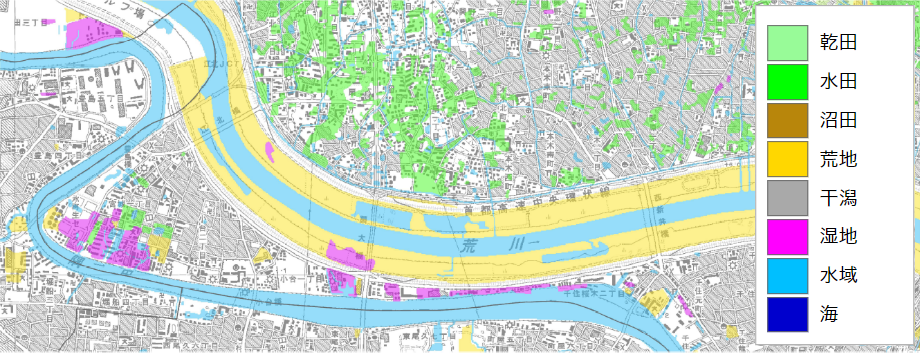

(3)水域変遷図

明治、大正、昭和初期の旧版地形図から水域、湿地等を抽出した図面です。旧河道や池などの水域跡では、砂で埋められている場合その砂が液状化する可能性があるため、変遷図から「すべて砂質土で埋土されている」「一部砂質土で埋土されている」かを判断し、液状化の判定をしています。

1909年(明治42年)

| 湿地 | |

| 水域 | |

1925年(大正14年)

| 湿地 | |

| 水域 | |

1937年(昭和12年)

| 乾田 | |

| 水田 | |

| 沼田 | |

| 荒地 | |

| 干潟 | |

| 湿地 | |

| 水域 | |

| 海 | |

図-8 明治・大正・昭和期にかけての水域の変化の例(その1)

墨田区付近(背景は現在の地形図)

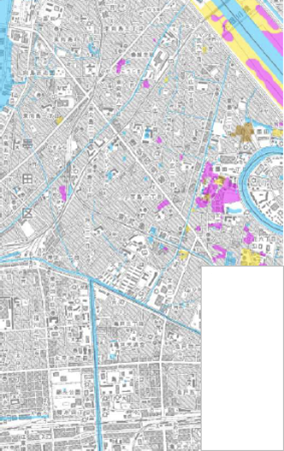

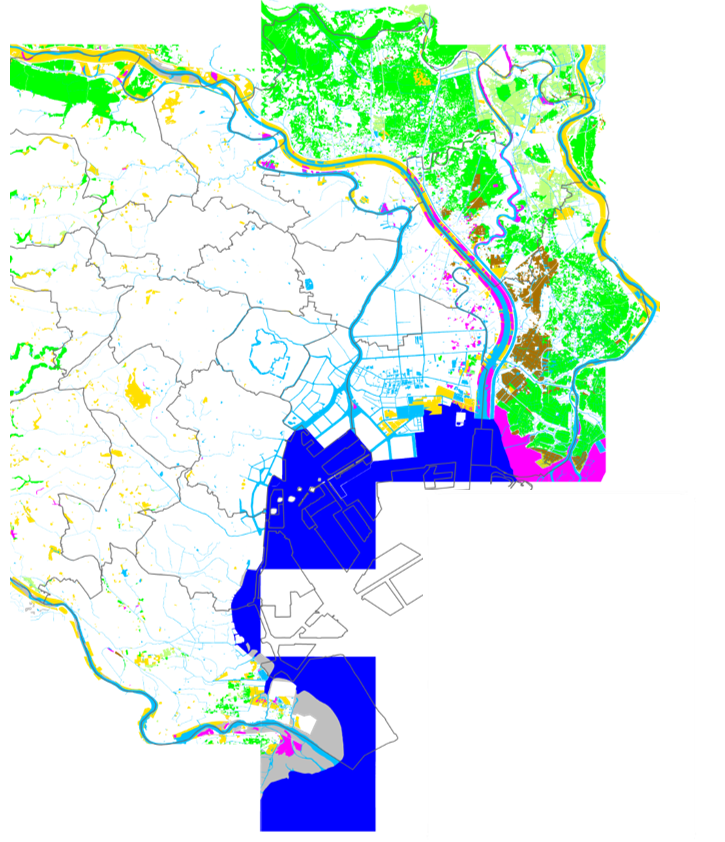

1909年(明治42年)

| 湿地 | |

| 水域 | |

1925年(大正14年)

| 湿地 | |

| 水域 | |

1937年(昭和12年)

| 乾田 | |

| 水田 | |

| 沼田 | |

| 荒地 | |

| 干潟 | |

| 湿地 | |

| 水域 | |

| 海 | |

図-9 明治・大正・昭和期にかけての水域の変化の例(その2)

足立区南西部(背景は現在の地形図)

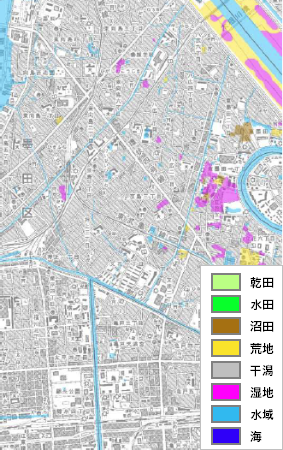

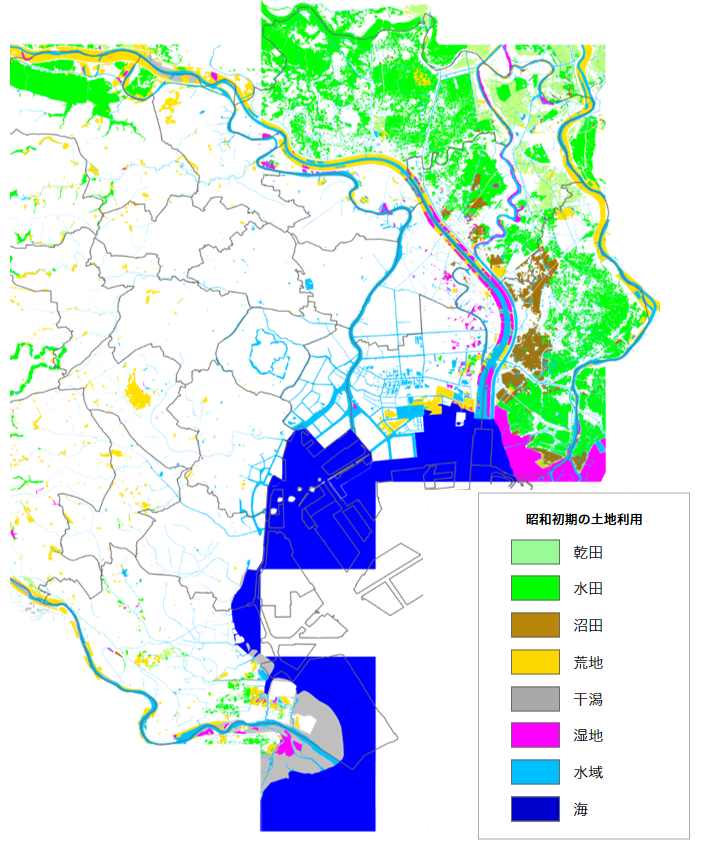

(4)湿地・水田分布図

関東大震災における液状化の発生・非発生の面積を迅速測図より、 湿地、水田、陸田、その他領域(畑、市街地、空地、道路、水域等含む) に分けて比較したところ、湿地での液状化の発生割合が高いことが示された※。そこで、昭和初期の旧版地形図から湿地を抽出し、液状化の判定をしています。

※ 東京都土木技術研究所:東京低地の液状化予測,pp.161-162,1987.

| 昭和初期の土地利用 | |||

|---|---|---|---|

| 乾田 | |||

| 水田 | |||

| 沼田 | |||

| 荒地 | |||

| 干潟 | |||

| 湿地 | |||

| 水域 | |||

| 海 | |||

図-10 昭和初期の水域・湿地・水田等の分布図(低地)

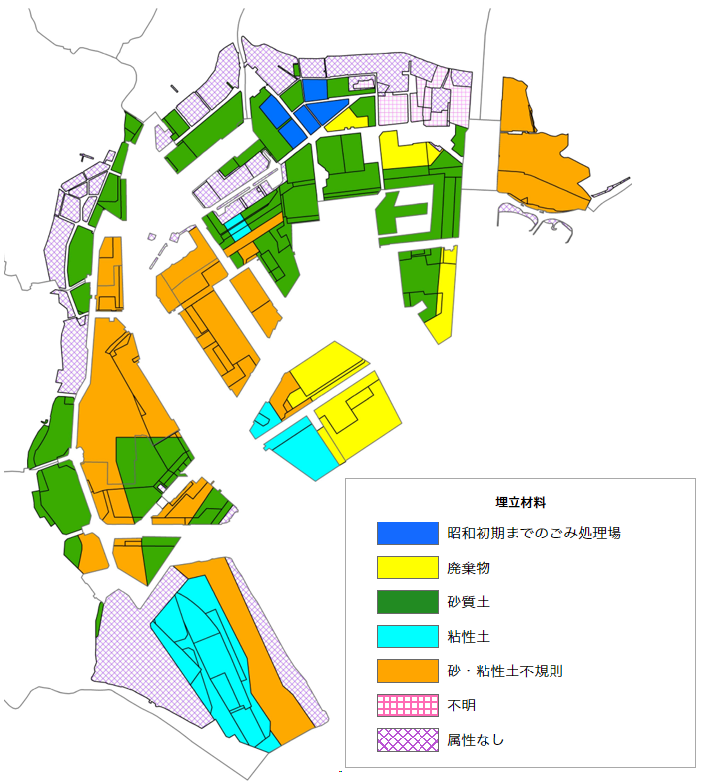

(5)埋立材区分図

港湾地域は、埋立の区画、年代により埋立材料が異なると考えられるため、それらを埋立材区分図(図-11)に取りまとめ、液状化の可能性を判定しています。

| 埋立材料 | ||

|---|---|---|

| 昭和初期までのごみ処理場 | ||

| 廃棄物 | ||

| 砂質土 | ||

| 粘性土 | ||

| 砂・粘性土不規則 | ||

| 不明 | ||

| 属性なし | ||

図-11 埋立材区分図

8.液状化可能性の総合判定

液状化可能性の最終的な判定は、「6.ボーリングデータによる液状化判定」と「7.地図情報による液状化判定」を総合して、メッシュ(次項参照)ごとに3段階(大、中、小)で決定しています。総合判定の考え方は、下記のとおりです。

①液状化履歴があるメッシュは可能性大とする

②ボーリングデータが無いメッシュは地図情報の判定とする

③上記①②以外はクロス判定とする

・ボーリング判定と地図情報判定の結果が同一の場合、両者の判定結果を採用

・ボーリング判定と地図情報判定の結果が1ランク異なる場合、判定結果(液状化の可能性)の高い方を採用

・ボーリング判定と地図情報判定の結果が2ランク異なる場合、両者の中間的な評価(液状化の可能性中)を採用

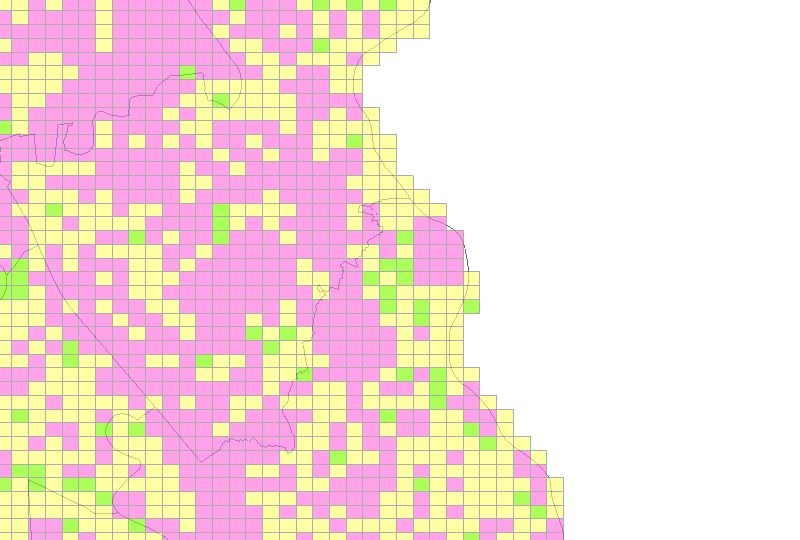

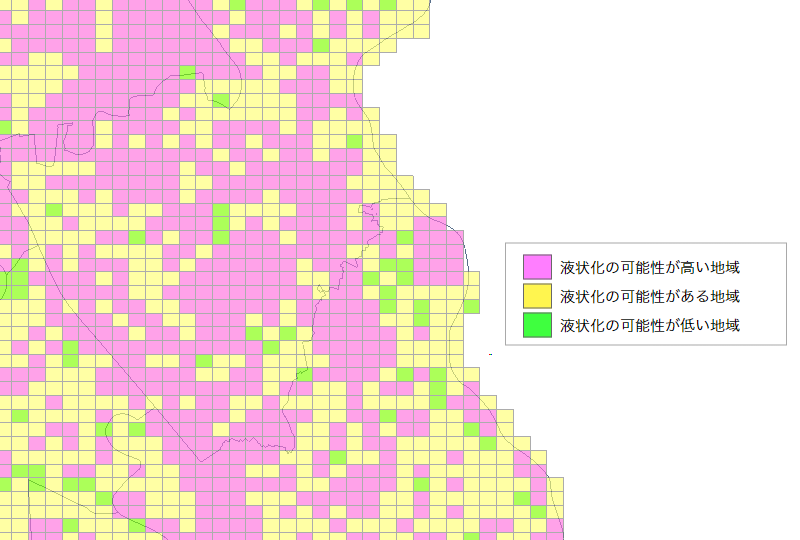

9.液状化予測図の表示方法

液状化予測図は、昭和48年の行政管理庁告示に基づく250mメッシュでの表示としており、判定結果はメッシュに含まれる地域の液状化可能性を平均的に表すものになります。それぞれのメッシュには、図-12のとおり3段階の判定結果を色別表示しています。

| 液状化の可能性が高い地域 | |

| 液状化の可能性がある地域 | |

| 液状化の可能性が低い地域 | |

図-12 液状化予測図の表示方法